omnisearch_title

Milano, officina del nuovo: invenzioni, brevetti e inventori milanesi – prima parte

Milano città-laboratorio dove l'idea non resta mai a lungo sulla carta e il disegno si fa oggetto; dove l'intuizione, nutrita da scuole tecniche e botteghe colte, trova in poche strade la prossimità che altrove richiede anni. È una trama fittissima con un cuore riconoscibile: il genio degli inventori milanesi e la storia delle invenzioni nate a Milano; il resto è un'eco lunga che passa per esposizioni, ciminiere, officine e librerie, per poi sedimentare in oggetti, marchi, brevetti, in un lessico quotidiano che ha il profumo della modernità e la fibra della disciplina.

Racconteremo questa lunga storia in due puntate e inizieremo con l’inventore per eccellenza.

L'origine del genio: Leonardo e l'arte di inventare

Per capire il DNA inventivo di Milano bisogna tornare al 1482, quando un giovane artista fiorentino si presenta a Ludovico il Moro con una lettera in cui si propone non solo come pittore, ma soprattutto come ingegnere militare, architetto e costruttore di macchine. Leonardo da Vinci trova a Milano quello che Firenze non poteva dargli: una corte aperta all'innovazione, cantieri dove sperimentare, una rete di artigiani capaci di trasformare i suoi disegni in prototipi.

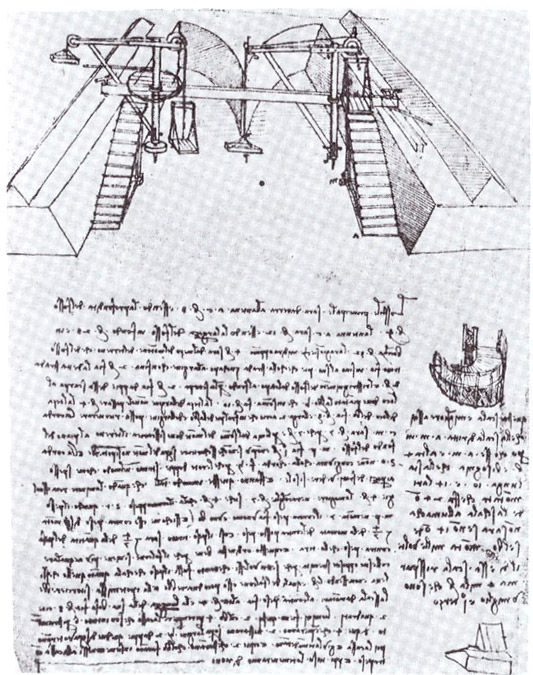

Qui Leonardo non rincorre l’oggetto “geniale” da vetrinetta ma costruisce un metodo. Osserva, disegna, prova e Milano diventa il suo laboratorio all’aperto. Nei taccuini — il Codex Atlanticus custodito all’Ambrosiana — la città affiora pagina dopo pagina: studi di meccanica, progetti idraulici, appunti sul volo degli uccelli che diventano macchine impossibili e bellissime. È la trama tecnica di un Rinascimento operativo: idee che nascono dal cantiere, dall’officina, dal canale.

Sui Navigli Leonardo mette in ordine acque e ingranaggi. Studia e descrive le porte della conca di San Marco e ne perfeziona il principio “a battenti” (porte mitre), lasciando note e disegni poi adottati nell’ingegneria dei canali. È l’immagine di Milano che si dà infrastruttura per crescere.

Lo stesso sguardo pratico lo porta persino alla cucina di corte: tra i fogli compare il celebre girarrosto “automatico” mosso dall’aria calda del camino. Quando il fuoco aumenta, aumenta anche il moto della ventola che gira lo spiedo. Non è un capriccio: è regolazione, è controllo del processo, la chiave di tutta la sua ricerca.

|

|

Pagina del progetto di sollevamento terra per la costruzione del Naviglio ad opera di Leonardo da Vinci |

Il cielo sopra Milano: mongolfiere ed elicotteri

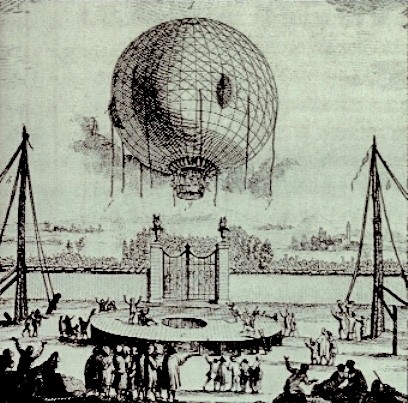

Questo metodo leonardesco — osservare, progettare, provare — riappare tre secoli dopo in una Milano austriaca ma già inquieta di modernità. Il 13 marzo 1784 nel giardino di villa Sormani a Moncucco (oggi Brugherio), accade qualcosa che sembra uscito dai codici di Leonardo: un pallone di 23 metri di diametro si alza nel cielo portando tre uomini a oltre quattromila piedi d’altezza (circa 1,2 km secondo le cronache dell’epoca). Si tratta del conte Paolo Andreani, ventenne visionario, che con i fratelli Gerli porta in pubblico ciò che aveva già provato in privato meno di un mese prima. La macchina sale e Milano assiste; sono le prime ascensioni con uomini in Italia, la quarta e la quinta nel mondo.

L'imperatore Giuseppe II, invitato d'onore per l’occasione, declina ritenendo sconveniente per un monarca assistere al suicidio di un suddito. In aggiunta, le interferenze delle autorità austriache portano alla defezione dei fratelli Gerli; nonostante ciò il conte non si arrende: imbarca come sostituti due operai di Brugherio preventivamente ubriacati per vincere il terrore.

Pietro Verri, intellettuale lombardo e figura centrale dell’illuminismo, testimone oculare, resta senza parole: "Spettacolo più grande non erasi presentato a nessuno. Mirare l'ampia mole, pari a vasto palazzo, galleggiare senza ondeggiamenti, era portento da scuotere qualunque cuore."

Pochi giorni dopo l’amministrazione austriaca impone restrizioni ai voli con fiamma. Il “Giornale Aerostatico”, tra i primissimi periodici aeronautici al mondo nato a Milano, chiude dopo soli tre numeri. Andreani lascia l'Italia amareggiato e muore in esilio a Nizza.

Il seme è però piantato: Milano ha dimostrato che volare è possibile.

Quasi un secolo dopo, nell’estate del 1877 sempre a Milano ma in un'Italia finalmente unita, un altro visionario raccoglie l'eredità di Leonardo e Andreani. Enrico Forlanini, giovane ingegnere, presenta ai Giardini Pubblici una macchina che pare impossibile: un elicottero sperimentale non pilotato, con motore a vapore che si alza di 13 metri e resta in aria venti secondi. Non è un giocattolo ma il primo elicottero a vapore funzionante di cui si abbia documentazione. I milanesi accorrono increduli, la stampa ne parla per settimane.

Nel tempo Forlanini continua a inventare: dirigibili semirigidi che volano nella Grande Guerra e soprattutto l'aliscafo, quella barca che corre sull'acqua come Leonardo sognava di correre nell'aria.

Alexander Graham Bell, l'inventore del telefono, sale su un aliscafo di Forlanini sul Lago Maggiore nel 1911 e ne trae ispirazione per i propri esperimenti.

|

| Incisione del 1784 raffigurante il volo di Paolo Andreani Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24580866 |

L'Expo del 1881: Milano si scopre capitale

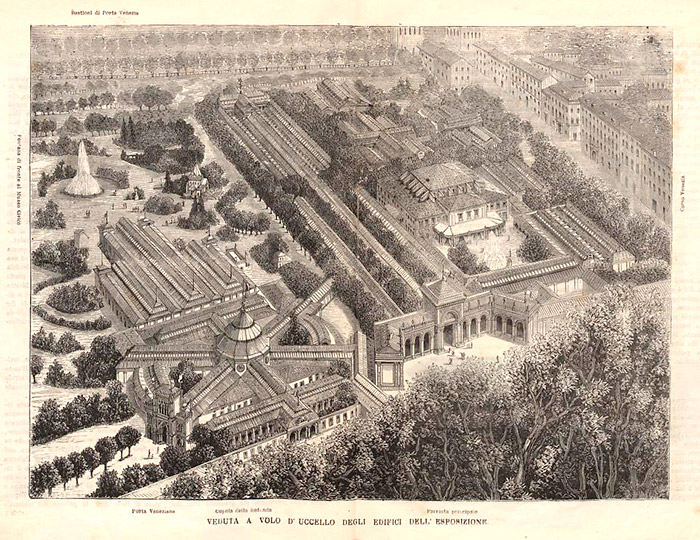

Dopo il volo di Forlanini c’è un momento cruciale in cui Milano prende coscienza di sé come città dell’innovazione: nel 1881 Umberto I inaugura l’Esposizione Nazionale ai Giardini Pubblici di Porta Venezia, gli stessi dove quattro anni prima era decollato l’elicottero di Forlanini. Non è un caso: quei giardini sono il teatro naturale delle meraviglie milanesi.

L'Expo del 1881 è un evento dimenticato eppure fondamentale: per sei mesi Milano diventa vetrina dell'Italia industriale che ancora non sa di esserlo. Oltre settemila espositori e più di un milione e mezzo di visitatori stupefatti scoprono che l'Italia produce locomotive e turbine, esporta ferri chirurgici, fabbrica bottoni per mezza Europa. Nel padiglione Pirelli — l'azienda ha solo nove anni — i visitatori vedono per la prima volta come si lavora il caucciù. Giovanni Battista Pirelli, figlio di un panettiere di Varenna, ha fondato l'azienda con cinque impiegati e quaranta operai dove oggi sorge il Pirellone. Nel 1897 brevetta il primo pneumatico per bicicletta, nel 1899 quello per automobili rivoluzionando la mobilità mondiale.

All'Expo i milanesi scoprono anche un'altra meraviglia: la luce elettrica. La Galleria viene illuminata con lampade ad arco Siemens, ventimila candele di potenza complessiva che trasformano il passeggio serale in spettacolo. È ancora luce instabile, le lampade durano otto ore poi vanno sostituite, ma il messaggio è chiaro: il futuro è elettrico.

|

| Veduta dell'Esposizione Nazionale Di Ferdinando Garbini editore - https://archive.org/details/digitami_LO10441712 "Ricordo dell'Esposizione di Milano 1881", Milano, 1881, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49972163 |

La rivoluzione della luce: quando Milano si accese per sempre

L'uomo che trasforma quella promessa in realtà si chiama Giuseppe Colombo, professore al Politecnico, mente poliedrica che spazia dalla meccanica all'astronomia. Nel 1881 va a Parigi e vede le dinamo di Edison. Non solo, ne comprende il potenziale rivoluzionario. Torna a Milano, convince le banche, ordina i macchinari direttamente da Edison, fa arrivare dall'America J.W. Lieb, uno dei migliori ingegneri del team Edison. In via Santa Radegonda, dove sorgeva l'omonimo teatro, Colombo costruisce qualcosa che i milanesi guardano con un misto di curiosità e fastidio: una centrale elettrica con una ciminiera di 52 metri che svetta accanto al Duomo. È uno sfregio al panorama, dicono i benpensanti. È il futuro, risponde Colombo.

Nel giugno 1883 la centrale entra in funzione: è la prima dell'Europa continentale a distribuzione continua, la terza al mondo dopo New York e Londra. I fratelli Bocconi, all'angolo con corso Vittorio Emanuele, accendono una lampadina in vetrina dove oggi c'è la Rinascente. La folla si accalca stupita: è luce ferma, non tremola come le candele, non puzza come il gas. Il 28 giugno il Teatro Manzoni diventa il primo teatro italiano illuminato elettricamente.

Ma il vero trionfo arriva il 26 dicembre 1883: alla Scala va in scena la Gioconda di Ponchielli e 2.450 lampadine trasformano il teatro in un sole notturno. C'è però un problema tecnico che rischia di rovinare tutto: i cavi di rame nudo disperdono troppa corrente sulla distanza tra la centrale e il teatro. È qui che entra in scena un altro genio milanese: quello stesso Giovanni Battista Pirelli che all'Expo mostrava il caucciù. In pochi giorni febbrili, bloccando ogni altra produzione nella sua fabbrica di via Filzi, realizza un cavo elettrico isolato in gomma per la tratta verso la Scala. La prima è salva, Milano entra nell'era elettrica e Pirelli scopre un nuovo mercato infinito.

|

| Milano, vista del Duomo con la ciminiera della centrale elettrica Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20082517 |

Il telefono e le comunicazioni: Milano chiama il mondo

L'elettricità non è l'unica rivoluzione di quegli anni febbrili. Il 30 dicembre 1877, sei anni prima della centrale di Santa Radegonda, Milano sperimenta un'altra meraviglia: il telefono. I fratelli Gerosa, che Colombo aveva conosciuto all'Esposizione di Filadelfia del 1876 dove Bell presentava la sua invenzione, costruiscono i primi apparecchi italiani. Il primo collegamento è tra Palazzo Marino e la caserma dei pompieri di San Gerolamo, tre chilometri su filo telegrafico antincendio. Il giorno dopo, per il Capodanno 1878, il sindaco di Milano telefona ai colleghi di Gallarate e Varese per gli auguri: è la prima telefonata italiana anche se è bene specificare che la presentazione “ufficiale” del telefono in Italia avviene il 28 febbraio 1878 con il collegamento Quirinale–Tivoli alla presenza della famiglia reale.

Nei giorni successivi, su impulso del Comune e dell’Esercito, si testano altri collegamenti tra Palazzo Marino e l’Osservatorio di Brera.

Questa sequenza — Expo 1881, telefono, elettricità — non è casuale: Milano sta vivendo una rivoluzione che la trasforma da città di provincia austriaca, a capitale economica d'Italia. Una trasformazione che ha i suoi eroi ma, come vedremo nella seconda parte dell’articolo, anche le sue vittime.

[Fine prima parte]

Milano oggi: l'innovazione che continua

Lungo i Navigli e tra i cortili dei palazzi tecnici, la città delle invenzioni ha preso forma giorno dopo giorno: dal disegno di una conca leonardesca al primo centralino telefonico, Milano ha seminato futuro con metodo, visione e concretezza.

Ma questa è solo la prima metà del viaggio.

Nella seconda parte continueremo a camminare tra i binari della metropolitana, i tavoli del design, le fiale dei laboratori chimici e le luci del Salone del Mobile. Racconteremo il Novecento dell’innovazione milanese, il design come pensiero funzionale, il lavoro dei mecenati contemporanei e l’ecosistema attuale che ancora oggi protegge e fa crescere nuove idee.

Chi inventa a Milano non è mai solo e c’è una casa, discreta ma attiva, che da vent’anni lo affianca.

Innova&Partners – Milano è questa casa: una sede operativa parte di un network nazionale (con uffici anche a Roma, Bologna, Ancona) che connette competenze locali e respiro nazionale.

Qui non solo si coltiva “casa delle idee”, ma si svolgono servizi concreti di registrazione e tutela: deposito marchi, registrazione brevetti, modelli industriali, strategie di sorveglianza e difesa dei diritti sul mercato.

Un ufficio che sappia ascoltare prima di proporre. Che sappia proteggere prima di pubblicizzare. Che sappia parlare sia con un designer che con un general counsel.

Questa casa esiste e da vent’anni accompagna imprese, startup, ingegneri, creativi, progettisti e visionari lungo il percorso che porta un’intuizione a diventare un diritto protetto.

Brevetti, marchi, design, know-how, strategie europee, contratti, sorveglianza, pareri: il metodo è tecnico, il tocco è umano.

Se stai lavorando a un’idea, una forma, un nome, una tecnologia, se credi nel metodo Milano — disciplina, ambizione, misura — questa sede, con i servizi dell’intero network, è la casa giusta per proteggerla.

|

Data

16/10/2025Categoria

notiziaProteggi la tua innovazione!

Scopri come tutelare il tuo marchio, brevetto o proprietà intellettuale con il nostro supporto personalizzato.

Compila il form per maggiori informazioni.

Ultime news

Leggi tutte le newsDecadenza del marchio per non uso e uso effettivo

Cosa succede se un marchio registrato non viene utilizzato? Quando scatta la decadenza per non uso? Come dimostrare l’uso effettivo e affrontare laLeggi tutto

Zoom n.5: posso registrare un marchio creato con l’intelligenzaLeggi tutto

“ZOOM IP”: una rubrica d’approfondimento sulla Proprietà Intellettuale. Zoom n.5: posso registrare un marchio creato con l’intelligenzaLeggi tutto

Quando un filo giallo diventa identità: Dr. Martens protegge cucitureLeggi tutto

Cuciture, suole e scritte incise diventano marchi. La Corte d'appello di Bruxelles prende posizione su un caso emblematico di design iconico e tutelaLeggi tutto